Ученик и учитель

О. Алексий родился в 4 ноября 1875 году в Москве, в семье дьячка-псаломщика Алексея Петровича Страхова[1] и его супруги, Екатерины Ивановны.

Оба деда мальчика служили в Ризоположенской церкви близ Донского монастыря дьячками. В 1875 году, в церковном доме этого храма, Алексей и увидел свет[2].

Подрастая, Алексей сознательно избрал путь служения Богу, следуя стопам отца и деда, и поступил в Донское духовное училище, где воспитанники имели примеры благочестия среди монашествующей братии Донского монастыря.

Как окончивший училище[3] по второму разряду, Алексей мог поступать в первый класс духовной семинарии без экзамена. Эту возможность он не упустил.

Московская духовная семинария в то время располагалась в Троице-Сергиевой Лавре. В ее стенах училось и преподавало множество будущих новомучеников и сподвижников Алексея. Его отец и дед когда-то учились в этих стенах. Юноша в свою очередь старался преуспевать в науках, а по поведению имел высший балл.

В разгар занятий, во время экзаменов после третьего учебного года, юный семинарист получил из дома скорбную весть: от грудной жабы, всего в 48 лет, скончался его отец, диакон храма свт. Николая Чудотворца (Благовещения) в Пыжах[4], о. Алексий Петрович Страхов.

В 1901 году Алексей окончил Московскую Духовную Семинарию по первому разряду, при отличном поведении. Он мог быть допущен к преподаванию Закона Божия в светских низших учебных заведениях без предварительных испытаний.

На первое время юноша избрал поприще учительства: место ему нашлось в Подольском уезде, в Сергиево-Березковской церковно-приходской школе[5].

Живя в Сергиево-Березках, Алексей встретил будущую спутницу жизни, тоже учительницу, Марию Степановну Соколову.

Мария происходила из большой и дружной семьи. Ее отец, Стефан Иванович, служил священником в храме Тихвинской иконы Божией Матери села Богородское-Бурцево. Оба деда и три дяди также священствовали в различных селах Подольского уезда.

Мария очень любила учиться, познавать новое, а затем открывать его детям. Аттестат, выданный ей по окончании Московского Мариинского училища, пестрил четверками и пятерками, что давало девушке право преподавать все изученные предметы.

Молодые обвенчались в 1902 году в селе Данилово того же Подольского уезда.

В тот день псаломщик церкви Смоленской Божией Матери сделал запись в метрической книге: «1902 год. Венчание 17 мая. Жених: Подольского уезда Сергиево-Березковской церковноприходской школы учитель Алексей Алексеев Страхов, православного вероисповедания, первым браком, 26 лет. Невеста: Подольского уезда Передельцевской, имени г-жи Медведниковой, церковноприходской школы учительница Мария Стефанова Соколова, православного вероисповедания, первым браком. 30 лет[6]».

Таинство совершил замечательный батюшка, святой исповедник, о. Николай Павлович Виноградов[7], муж Анны Соколовой, младшей сестры невесты.

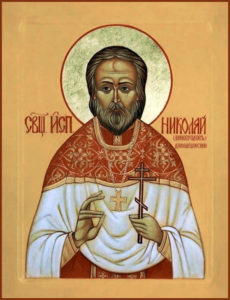

Священноисповедник Николай Виноградов, родственник, друг, единомышленник четы Алексея и Марии Страховых и крестный их детей. Икона

О. Николай, как и Алексей с Марией, был большим энтузиастом школьного дела: в ноябре 1898 года он открыл в селе Данилово школу грамоты, где и преподавал безвозмездно. В 1901 году школу преобразовали в церковноприходскую, и отец Николай стал ее бессменным заведующим и законоучителем до 1918 года. Молодые семьи Страховых и Виноградовых связывало не только родство, но и духовные ценности, и долголетняя дружба.

Молодой священник

Не прошло и года после венчания, как Алексея Алексеевича назначили священником, настоятелем села Бобарыкина[8] того же Подольского уезда[9]. После рукоположения в сан диакона и сразу же — священника, о. Алексей с супругой Марией Степановной поселились на новом месте.

Бобарыкино издавно считалось вотчиной дворян Полуэктовых, храм Успения Пресвятой Богородицы окружали каскадные пруды, огромный парк с вековыми деревьями. Недалеко стоял барский дом с двумя флигелями, в псевдоготическом стиле.

Само село раскинулось по левому берегу реки Северки. Церковь здесь возвели сперва деревянную, но, когда она обветшала, помещица Евдокия Афанасьевна Полуэктова построила трехпрестольную каменную церковь, нижний ярус которой служил основанием массивного восьмерика с высоким сомкнутым сводом и граненым барабаном. Венчал храм крест и 2,5-метровая фигура ангела, вылитая из чугуна.

Главный престол Успенского храма освящен во имя Успения Божией Матери, северный — во имя Святителя Димитрия Ростовского, а южный — во имя св. благоверного князя Владимира.

Здесь хранилась особо чтимая храмовая икона, образ Божией Матери Боголюбской, надпись на котором свидетельствует о том, что написана она при императрице Екатерине Алексеевне.

Особо чтимая в Бобарыкино Боголюбская икона Божией Матери. После лихолетья она вернулась в родную церковь, для которой и была написана

Прихожане заботились о своем храме и его красоте. Им удавалось не только поддерживать в хорошем состоянии его и принадлежавшую ему деревянную часовню на берегу р. Северки, но и построить внутри церковной ограды каменную сторожку и сарай.

При храме находилась и церковно-приходская школа, так что дел для о. Алексия и матушки Марии хватало.

В Бобарыкино в молодой семье родилось пятеро детей: первенец Николай, затем — Анатолий и Сергий, дочери Надежда и Анна[10]. Ко всем крестинам издалека, за семь километров, приезжал святой священноисповедник Николай Виноградов. Он сам крестил Николая, а для всех остальных детей Страховых стал крестным отцом.

В Бобарыкино отец Алексий прослужил с февраля 1903-го по октябрь 1911-го.

Его ждало новое поприще.

На монастырском подворье

В октябре 1911 года по благословению сщмч. Владимира (Богоявленского), возглавлявшего тогда Московскую кафедру, о. Алексий был перемещен на вакансию священника к Покровской, что на хуторе Зачатиевского монастыря, церкви, Звенигородского уезда[11].

Устройство монастырского подворья началось в 1900-е годы, при настоятельнице игумении Марии[12].

В 1909 году по просьбе местных крестьян на монастырской земле построена и открылась «Покровская хуторская Зачатьевского монастыря церковно-приходская школа». Вскоре соорудили здания для сестер, трапезную, больницу, хозяйственные постройки, наладили молочное производство, посадили фруктовый сад.

По благословению сщмч. Владимира (Богоявленского) в 1910 году началось строительство нового деревянного храма, завершенного всего за год. В мае 1911 года его освятили, а в декабре сюда прибыл для служения о. Алексий с семьей.

Матушка Мария Страхова ревностно взялась за любимое дело преподавания в церковно-приходской школе. Отец Алексий целиком посвятил себя служению Богу и ближним.

Покровский храм в Барвихе был не столько приходском, сколько монастырским, и усердными трудами батюшка к 1916 году он стал любимейшим местом молитвы для окрестных жителей и монахинь.

А матушка Мария Страхова к 6 декабря 1916 года получила золотую медаль на Аннинской ленте «за усердие» в преподавании в церковно-приходской школы Барвихи[13]. Это тем более удивительно, что на ней, матери большого семейства, лежало и попечение растущей домашней церкви: к пятерым детям, родившимся ранее, в Барвихе прибавилось двое сыновей: Георгий и Алексий[14]. И снова, как и всегда, издалека приезжал разделить со Страховыми радость и стать крестным святой священноисповедник Николай Виноградов. Младший сын в семье, Алексий, сподобился и особенной крестной: ею стала монахиня Зачатьевского монастыря Сарра.

Дела батюшки Алексия свидетельствуют о том, что он был монахолюбив, ведь пастырь продолжал помогать ссыльным и скитающимся монахиням даже после закрытия подворья, даже уехав на большое расстояние, в Москву. Но об этом речь впереди.

В первые советские годы

Памятуя слова святого Апостола Павла, что всякая власть от Бога[15], и что страдания посылаются за грехи, о. Алексий продолжал служить Богу и участвовать в школьном деле и при новой власти.

В 1918 и 1919 годах районный совет избрал о. Алексия товарищем председателя и казначеем Барвихинского кооператива. Также по народному избранию пастырь обучал детей и взрослых, преподавая математику и гигиену в вечерних классах[16].

От военной службы о. Алексия освободили из-за болезни сердца.

До 1923 года Покровский храм подворья действовал, община сестер при нем жила и трудилась, хотя и не без препятствий: еще в самые первые годы советской власти поблизости, в Барвихинском замке, создали колонию для детей погибших красноармейцев, а рядом разместился сельсовет.

Но гонения на Церковь Христову набирали обороты, и подворье ликвидировали в 1923 году.

В сентябре того же года Патриарх Московский и Всея Руси, святитель Тихон (Беллавин) перевел о. Алексия в храм Сошествия Святаго Духа в Москве. Сам святитель очень любил этот храм и с радостью служил в нем время от времени.

28 июня 1923 г. в 17 ч., на следующий день после освобождения из внутренней тюрьмы на Лубянке, Святитель Тихон поехал на Лазаревское кладбище, но в захваченный обновленцами храм не зашел, а лишь облачился на паперти. Там совершалось погребение известного старца отца Алексея Мечева.

«…Вы, конечно, слышали, что меня лишили сана, но Господь привел меня здесь с вами помолиться…», — сказал Патриарх Тихон во множестве собравшемуся народу (отца Алексея Мечева знала вся Москва). Кладбище огласилось криками: «Святейший! Отец наш родной! Архипастырь, кормилец!» Встречен он был с восторгом, народ забросал его коляску цветами. Сбылось предсказание отца Алексея: «Когда я умру, вам будет большая радость».

В докладе сотрудника ГПУ говорится о том, что Патриарх сам совершил панихиду на похоронах протоиерея Алексия: «28/VI с. г. в 16 час[ов] по направлению от Сухаревской Башни до 1[-й] Мещанской ул[ицы] проходила церковная демонстрация приблизительно 2000 чел[овек] при похоронах одного умершего протоиерея, затем толпа через церковный двор церкви Наталия Андриана вышла на 2[-ю] Мещанскую улицу через 3[-ю] Мещанскую ул[ицу] по Орловскому пер[еулку] двинулась на Лазаревское кладбище, где всю толпу похоронников встретил бывш[ий] Патриарх Тихон, который проводил гроб до могилы, где отслужил панихиду и уехал»1261.

В книге воспоминаний А. Левитина-Краснова сообщается, что архипастырь был на кладбище длительное время: «В течение трёх часов патриарха не отпускали с кладбища, сплошным потоком шли народные толпы к нему под благословение. И тут было впервые объявлено, что Святейший будет служить в воскресенье литургию в Донском монастыре»1262.

Вскоре, к радости всего окрестного народа, здание храма вернули православной общине, изгнав из него обновленцев, и святитель Тихон утвердил для него новых священников. Согласно порядку того времени, их должно было одобрить приходское собрание. Так, с 11 октября 1923 года сорокашестилетний о. Алексий[17], стал клириком Духосошественского храма на Лазаревском кладбище.

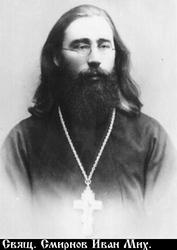

Настоятелем храма избрали будущего священномученика Иоанна Смирнова, с которым о. Алексий мог быть знаком по учебе в МДА: о. Иоанн закончил ее всего на два года раньше о. Алексия.

Святой священномученик Иоанн Смирнов, настоятель храма Сошествия Святаго Духа на Лазаревском кладбище

Приход в то время был большой, на улицах и переулках вокруг кладбища жило множество верующих, расселились тут и монахини из закрытых монастырей, в том числе из стоявшей неподалеку, на Новослободской, Скорбященской обители.

Службы проходили при большом стечении народа, благоговейно и благолепно.

Вот как вспоминала об этом одна из прихожанок, Ольга Подобедова.

«С 1927 г. я стала ходить в Лазаревский храм регулярно. Там было очень хорошо: пел хор под управлением церковного композитора Булыгина. Служба была торжественная. Настоятелем храма был о. Иоанн Смирнов. С ним сослужили еще два протоиерея: о. Алексей Страхов и скромный, тихий благоговейный о. Алексей (фамилию не помню)[18]. Постоянно служил диакон о. Федор[19], человек глубоко верующий, благоговейный»[20].

Батюшка Алексий Страхов проповедовал, наставляя прихожан к живой вере Христовой, напоминая, что именно оскудение веры и стало причиной отпадения многих. Одним из главных дел пастыря стала организация помощи ссыльным священникам и монахам, забота о них.

Тем временем матушка Мария Степановна не оставила педагогического поприща и преподавала во второй народной школе[21].

Несмотря на гонения, приход в эти годы жил полной церковной жизнью: в 1931 году, отстаивая храм, в список прихожан записалось 1670 человек, в числе которых были матушка Мария Степановна, дочь батюшки Анна и его младший сын Егор[22].

В том же 1931 году священнослужители храма, в том числе о. Алексий, составили анкеты. Приводим здесь его автограф[23].

Оборот:

Однако над Духосошественским храмом и причтом уже сгущались тучи.

Еще в конце 1930 года ОГПУ провело масштабную операцию с многочисленными арестами. По делу проходило более 470 человек, большинство из которых — насельники закрытых женских и мужских монастырей. Теперь они стали церковными сторожами и псаломщиками, прачками и швеями-кустарями, одеяльщицами, вышивальщицами, прачками, уборщицами церквей.

По этому делу арестовали и выслали уборщицу Духосошественского храма, послушницу закрытого Хотьковского монастыря, Екатерину Андреевну Чуйкову.

Многочисленные аресты не напугали протоиерея Алексия.

Не обращая внимания на них и на больное сердце, он не только постоянно служил в Духосошественском храме, но продолжал дела милосердия: помогал ссыльным или оставшимся без места священникам, монахам и монахиням, поддерживал их в скитаниях.

Все эти многочисленные благодеяния не остались без внимания ОГПУ.

В начале 1932 года Духосошественский храм был намечен к закрытию и полной ликвидации. Это решение одобрил Моссовет[24]. Тогда церковное начальство стало переводить в другие храмы и духовенство. О. Алексия направили в храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще.

Но послужить там батюшка не успел. Его арестовали.

Первый арест

После «чистки населения от монашествующего элемента» в Москве еще оставались богобоязненные и милостивые люди, помогавшие ссыльным. На них-то и было заведено новое дело, по которому проходило 72 человека. Причина преследования добрых самаритян сформулирована так:

«Привлеченные по данному делу лица группировались вокруг церквей г. Москвы, проводя среди церковных антисоветскую агитацию и распространяя всякого рода контрреволюционные провокационные слухи.

…Кроме того, установлено, что монашками и духовенством была организована широко разветвленная сеть по сбору денег и продуктов среди церковников путем отчисления кружечного церковного сбора для оказания помощи ссыльному духовенству, с указанным духовенством велась регулярно письменная и живая связь»[25].

Второй Лазаревский переулок (ныне улица Советской Армии), где проживал о. Алексий с матушкой и другие священнослужители Духосошественского храма. Вид от ул. Трифоновской к Сущевскому валу

Наступил Великий Пост. Стены храма на Лазаревском оглашались покаяными песнопениями Триоди, — в последний раз перед долгими годами запустения.

16 апреля 1932 года, в день Похвалы Пресвятой Богородицы, за о. Алексеем пришли. В квартире во 2-м Лазаревском переулке произвели обыск. Нашли частную переписку (к сожалению, к делу ее не приобщили и она не сохранилась). Конфисковали и странные для чекистов карточки, мелко исписанные с двух сторон.

При аресте предъявили обвинение: «проведение систематической антисоветской агитации»[26].

В анкете арестованного отец Алексий написал: «контрреволюционером никогда не был».

На допросе он не отрицал, что оказывал помощь нуждающимся.

Вот как записал его показания следователь:

«К соввласти отношусь лояльно. Оказываю материальную (помощь) сосланному в Казахстан попу Крилову Владимиру Николаевичу и также сосланным монахиням Анне Карчаткиной, Ульяне (фамилию забыл).

Считаю, что власть послана от Бога в наказание за грехи, антисоветской агитацией никогда не занимался и не занимаюсь. Больше по данному [вопросу] показать ничего не могу»[27].

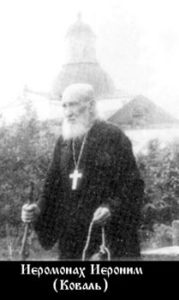

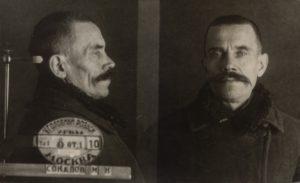

Иеромонах Иероним, проходивший по одному делу с о. Алексием и находившийся вместе с ним в Бутырском изоляторе ОГПУ

И все же следователю не давали покоя загадочные, мелко исписанные карандашом бумажки. Одна из них вызывала особенные подозрения. На ней почерком о. Алексия было выведено:

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотьми, всегда учащии и никогда не могущие дойти до познания истины.[28]». «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак…»[29] (1 Тим. 4, 1 — 3)

Следователь вызвал о. Алексия на дополнительный допрос и поинтересовался, что же это за таинственные письмена.

«Обнаруженные у меня при обыске, — отвечал батюшка, — выписки из Библии сделаны лично мною. В которых я выписал, что в настоящее время на земле царит антихрист, я выписал лично для себя, среди верующих я никогда не распространял контрреволюционных слухов о гонении на религию в СССР. На проповеди я говорил, что мы сейчас плохо живем, потому что не верим в Христа. Я призывал верующих к усиленному молению, [чтобы] отойти от безбожия, и только тогда Бог простит блудников»[30].

На этом допросы прекратились, ведь по мнению следователя все и так было предельно ясно. В ходе следствия не соблюдались процессуальные нормы: к делу не были приобщены ни свидетельские показания, ни тем более протоколы очных ставок. Ордер на обыск, анкета арестованного и протокол допроса — вот те документы, которые, по мнению следователя, изобличали иерея Божия.

Прокурор по реабилитации Гринько В. С. позже так писала об этом: «Следствие проведено с грубыми нарушениями закона, ограничилось формальными поверхностными допросами «подозреваемых», нередко без выяснения всех данных о личности, без предъявления обвинения и указания в процессуальных документах конкретных действий, квалифицируемых как преступления»[31].

Около месяца батюшка ожидал решения о своей судьбе в Бутырском изоляторе ОГПУ.

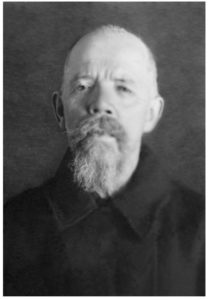

Святой священномученик Константин Павлович Любомудров, проходивший с о. Алексием Страховым по одному делу и находившийся вместе с ним в Бутырском изоляторе ОГПУ

Вместе с другими заключенными, среди которых почти половина оказались священнослужителями, он переживал скорбный путь к Голгофе в каждый из долгих дней Страстной Седмицы.

В тот, 1932 год, многие священники встретили Великую Субботу и Пасху в лагерях, тюрьмах и изоляторах. Один из заключенных так описал свои чувства: «В Великую Субботу, в часы, когда переоблачается Престол и отлагаются траурные одежды, я уже не у Престола и не меняю риз своих в этот день. В трауре, в работе, но душа отлагает свою одежду и облекается в радость и ликование. Слава Богу, так говорит все существо мое, и не говорит, а поет каждой своей частицей — Слава Богу!»[32].

3 мая, в день Иверской иконы Пресвятой Богородицы, практикант 3-го отделения СПО ОГПУ рассмотрел дело и счел вину о. Алексия и еще пятидесяти одного человека доказанной. 10 мая последовало осуждение Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ.

Приговор гласил: 3 года лишения права проживания в 12 пунктах СССР, с прикреплением к определенному месту жительства, считая срок с 15 .04. 1932 г[33].

Через неделю двери Бутырского изолятора открылись перед батюшкой, и он на краткое время вернулся домой. Ему пришлось дать подписку и выехать из Москвы до 29 мая. Местом отбывания административной ссылки он избрал Ярославль.

В изгнании

Еще в Бутырках о. Алексий записал, что в семье у него имеется только супруга 57 лет, а повзрослевших детей не упомянул.

Вероятно, вдвоем с матушкой Марией Степановной они собрали в дорогу вещи и покинули родную Москву.

Представитель ОГПУ должен был «проверить своевременный выезд и в день выезда освободившееся помещение опечатать. Исполнение срочно сообщить»[34].

Путешествовали через Иваново-Вознесенск, прибыли в Ярославль 20 мая и сразу зарегистрировались в Яргоротделе ОГПУ.

Краткие сведения о дальнейшей судьбе

Мы продолжаем архивные поиски, чтобы раскрыть обстоятельства жизни и смерти батюшки о. Алексия.

В 1935 году истек срок его изгнания, но он так и остался в Ярославской епархии.

Архиепископом Павлом (Борисовским) о. Алексий определен на служение в город Любим, затем – в Успенский собор гор. Ростова и назначен благочинным Ростовского района.

Известно, что в 1936 году он служил в церкви Спаса на Торгу в Ростове, позднее переведен в гор. Рыбинск. До ареста был священником Всехсвятской церкви в Рыбинске.

Начались расстрелы в большой и дружной священнической семье матушки Марии. В 1931 году умер в ссылке о. Николай Виноградов, в 1937 году арестован двоюродный брат матушки, священник Михаил Константинович Соколов, и расстрелян в Бутове.

Двоюродный брат матушки Марии, священник Михаил Константинович Соколов, расстрелянный в Бутове в 1937 году

Расстрелян и муж двоюродной сестры, священномученик и диакон Николай Запольский.

О. Алексия арестовали во второй раз как участника антисоветской церковно-монархической организации, возглавляемой Ярославским митрополитом Павлом (Борисовским). Как и все обвиняемые по этому делу, он содержался под стражей в Ярославской тюрьме.

26 сентября 1938 батюшку приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере[35].

Мог ли он пережить изнурительные труды с больным сердцем?

Пока мы не знаем время кончины о. Алексия, но ищем сведения об этом.

По реестрам 1-го спецотдела МВД СССР на 22.08.1958 он значился умершим. Следовательно, исповедник Христов переселился в вечность между 1938 и 1958 годами.

Составитель Климова Марина Олеговна

2025 г.

Использованная литература:

Все мы Христовы. Священнослужители и миряне земли Ярославской, пострадавшие в годы гонений за веру православную. 1918- 1953. Краткие биографические сведения. Часть третья. Дополнение /Сост. Еп. Вениамин (Лихоманов), монах Игнатий (Волков), Н. В. Жесткова, И. Г. Менькова. Работа выполнена при участии Л. Н. Зуммер. – Рыбинск, 2017. – 528 с.: ил., [201] с. ил. – Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви.

История Успенского храма (Электронный ресурс)

Дубинский А. Ю. Московская Духовная семинария. Алфавитный список выпускников 1901 — 1917 годов (генеалогический справочник). — М.: Прометей, 1998. — 123 с.

Максимова, Т. Звенигородский уезд: источники. Справочник генеалога и краеведа. 2021.

Максимова, Т. Подольский уезд: приходы. Справочник генеалога. М., 1922.

Московская духовная семинария: Алфавитный список выпускников 1901–1917 годов: (краткий генеалогический справочник). М., 1998

Синодик священнослужителей и мирян земли Ростово-Ярославской, пострадавших за веру Православную в гонениях 1918 — 1953 годов, включающий памяти святых новомучеников и исповедников. Электронный ресурс: https://podvig-very.cerkov.ru

Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденные 22 августа 1884 года, с относящимися к ним постановлениями Святейшего синода. — 1888 г.

Дорогие друзья!

Если у кого-то есть любые сведения об о. Алексие Страхове, просим сообщить нам! Будем рады видеть потомков батюшки!

Пишите: childrenbook@yandex.ru

Прилагаем его фамильное древо, в надежде на Ваши отклики и новую информацию.

Сноски:

[1] ЦГА Москвы. Ф. 234. Оп. 1. Д. 2230. Л. 37.

[2] ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 750. Д. 9. Л. 499.

[3] Училище Алексей окончил в 20 лет, в 1895 году.

[4] 1898 год. Церковь свт. Николая Чудотворца (Благовещения) в Пыжах. 19 июня умер, 21 отпет в церковном доме диакон сей Благовещенской что в Пыжах, церкви города Москвы Алексий Петрович Страхов. 48 лет. Умер от грудной жабы. Отпел священник Константин Орлов с причтом. Погребен на Даниловском кладбище. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 776. Д. 120. Л. 160 — 161 об.

[5] ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 2871. Л. 402. Другие названия села: Березки, Троицкая, Сергиевское Березки тож, ранее — Березняки Анкудиново тож. В настоящее время: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, ур. Березки (у д. Бурцево Ленинского р-на). Находится на территории детского лагеря «Березки» МВД РФ.

[6] ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 3414. Л. 482.

[7] Исповедник Николай Павлович Виноградов, пресвитер, 4 ноября 1873 г. — 17 ноября 1831 г. Был женат на младшей сестре матушки Марии Степановны Страховой, Анне. 32 года прослужил в селе Данилово Подольского уезда, в храме Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Арестован 22 марта 1930 года. Приговорен к высылке в Северный край сроком на три года. Не выдержал тяжелых условий северной ссылки и скончался 17 ноября 1931 г. Память празднуется в день кончины 17 ноября, 8 февраля (переходящая) в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской, 1 ноября — в Соборе святых Архангельской митрополии.

[8] В документах встречаются другие варианты названия: Бабарыкино, Боборыкино.

[9] 1903 год, 16 февраля: На вакансию священника при Успенской, села Бобарыкина, церкви, Подольского у., определен учитель Сергиево-Березковской церковно-приходской школы, Подольского уезда, Александр Страхов.// Опечатка: Алексей. Московские церковные ведомости. 1911, № 7. С. 1.

[10] Николай (1903), Анатолий (1904), Сергей (1906), Надежда (1907), Анна (1909).1909 год. // ЦГА Москвы. Ф. 2192. Оп. 1. Дело 39: лл. 14 об. — 15; 25 об — 26; 64 об. И др.).

[11] См. Московские церковные ведомости. № 42 за 1911 г. С. 319.

[12] Игумения Мария (Коробка). 1858 — 18 ноября 1923 года. Скончалась на подворье Зачатьевского монастыря. Последняя настоятельница обители. Осталась в памяти как пример жертвенной любви и самоотверженного труда на благо Церкви и ближних.

[13] «К 6 декабря 1916 году от Государя Императора наградить золотой медалью на Аннинской ленте учительницу Покровской хуторской, Зачатиевского монастыря, церковно-приходской школы Звенигородского уезда, Марию Страхову».// Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде: еженедельное издание с прибавлениями. СПб., 1917. № 8. Стр. 49.

[14] Николаевская села Ромашкова церковь, Московского уезда, благочиния 5 округа. 27 января родился, 4 февраля крещен Алексий. (в честь святителя Алексия). Родители: Покровской хутора Московского Зачатиевского монастыря церкви, что при деревне Борвиха Звенигородского уезда, священник Алексий Алексеевич Страхов и законная его жена Мария Стефановна, оба православного исповедания. Крестные: Священник Смоленской села Данилова церкви, Подольского уезда, Николай Павлович Виноградов, Московского Зачатиевского монастыря монахиня Сарра и воспитательница Московского Мариинского Епархиальнаго женского училища девица Александра Петровна Соловьева. Крестил: села Ромашкова священник Александр Воронцов с диаконом Павлом Хистовым и псаломщиком Парамоном Смородиным.//ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4397, стр. 285. Л. 283 об. — 284.

[15] Ср.: Рим., 13, 1.

[16] «Служил, по избранию районного Собрания, товарищем председателя и казначеем Борвихинского кооператива и по избранию учителем граждан района, преподавателем математики и гигиены на вечерних классах по обучению взрослых Борвихинского района». // ЦГАМО. Ф. 4570 Оп. 1 Д. 13. Л. 114.

[17] Данные из собственноручно составленной анкеты: Страхов Алексей Алексеевич. Родился в 1875 г. В 1895 г. окончил Донское духовное училище в Москве, в 1901 г. Московскую Духовную Семинарию. С 1914 года по 11 октября 1923 года — священник Покровской с. Барвихи, Звенигородского уезда, церкви. С 11 октября 1923 года — священник в храме Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище. Назначен по выбору общего собрания верующих. Адрес: Москва, 18. 2-ой Лазаревский пер. д. 2/11, кв. 32. ЦГАМО. Ф. 4570 Оп. 1 Д. 13. Л. 34 — 34 об.

[18] Протоиерей Алексей Александрович Сарыевский.

[19] Священномученик, диакон Феодор Смирнов.

[20] Ольга Подобедова. Рукописные воспоминания. Из архива нашего храма.

[21] Л. 259.

[22] ЦГАМО. Ф. 4570. Оп. 1. Д. 13. Л. 79. Из той же записи ясно, что Анна, которой исполнилось 22 года, жила с родителями в Лазаревском переулке, а Егор жил отдельно в том же переулке, но в другом доме.

[23] ЦГАМО. Ф. 4570. Оп. 1. Д. 13. Листы 34 и 34 об.

[24] ЦГАМО. Ф. 4570. Оп. 1. Д. 33. Л. 35.

[25] ЦА ФСБ. Д. Р-34935. Т. 1. Л. 507 — 508.

[26] ЦА ФСБ. Д. Р-34935. Т. 1. Л. 257 — 258.

[27] ЦА ФСБ. Д. Р-34935. Т. 1. Л. 260 об.

[28] 2 Тим. 3, 1 — 7.

[29] Ср.: 1 Тим. 4, 1 — 3.

[30] ЦА ФСБ. Д. Р-34935. Т. 1. Л. 262.

[31] ЦА ФСБ. Д. Н-6656. Т. 12. Л. 1 и 2.

[32] Из письма родным священника Анатолия Жураковского, 1932 год.

[33] ЦА ФСБ. Д. Р-34935. Т. 2. Л. 504 (133).

[34] ЦА ФСБ. Д. Р-34935. Т. 2. Л. 513.

[35] В деле С-9031 имеется справка, в которой указано, что Страхов в 1938г. проходил по делу: Архив УКГБ по Ярославской обл., Д.7313. Документы: 1) ЦА ФСБ РФ. Д.Р-34935. 2) Архив УФСБ по Ярославской обл. Д.С-9031.